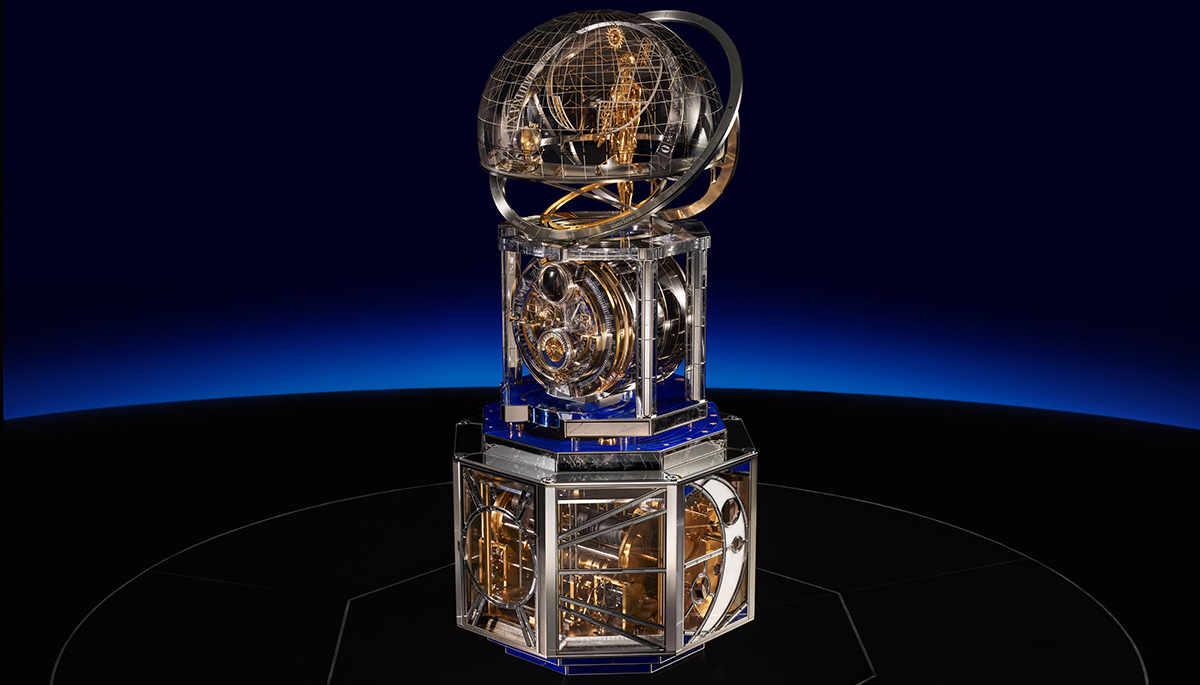

La Quête du Temps, véritable chef-d’œuvre mécanique, combine instrument de mesure du temps, traditions de Haute Horlogerie, artisanat d’art et cinétique de l’automate. Cette création signée Vacheron Constantin incarne l’expression du génie humain, de ses passions et de sa créativité.

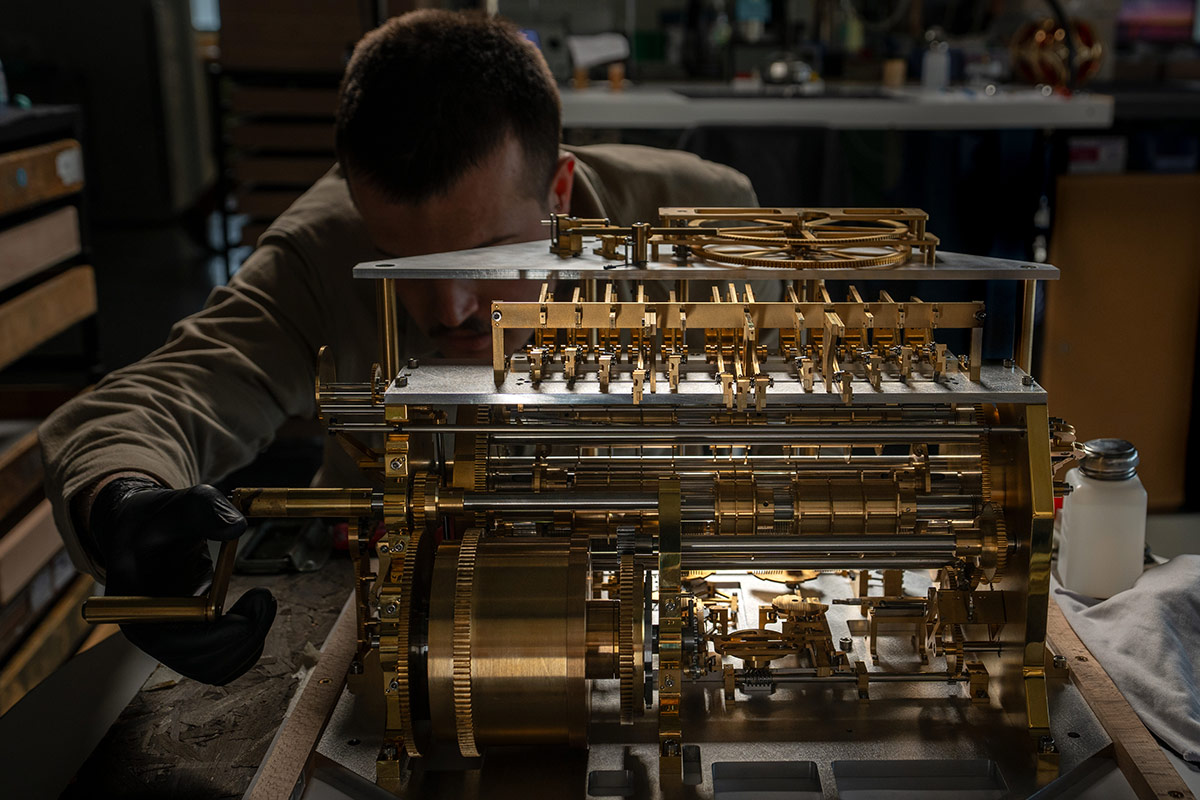

Avec cette création, Vacheron Constantin célèbre son 270e anniversaire avec un hommage vibrant à son héritage : l’horloge astronomique. 7 ans de développement, 6 293 composants mécaniques dont 2 370 pour l’horloge, 1 020 composants pour l’habillage, 23 complications horlogères, 144 gestuelles réalisées par l’automate, 158 cames pour l’automate… Voilà entre autre se que représente La Quête du Temps !

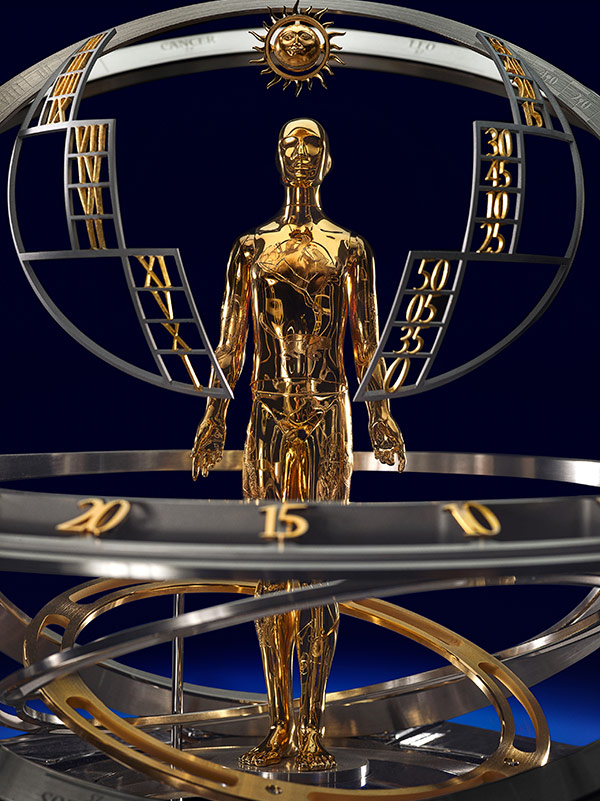

Cet automate prend la forme d’un Astronome humaniste, dont la chorégraphie ne se contente pas d’indiquer l’heure, il invite également à contempler la beauté et les mystères du cosmos, ainsi que les phénomènes astronomiques qui ont incité l’homme à mesurer le temps. Il a également inspiré la nouvelle montre de poignet Métiers d’Art Hommage à La Quête du Temps, une pièce à double-face repoussant les limites de la Haute Horlogerie.

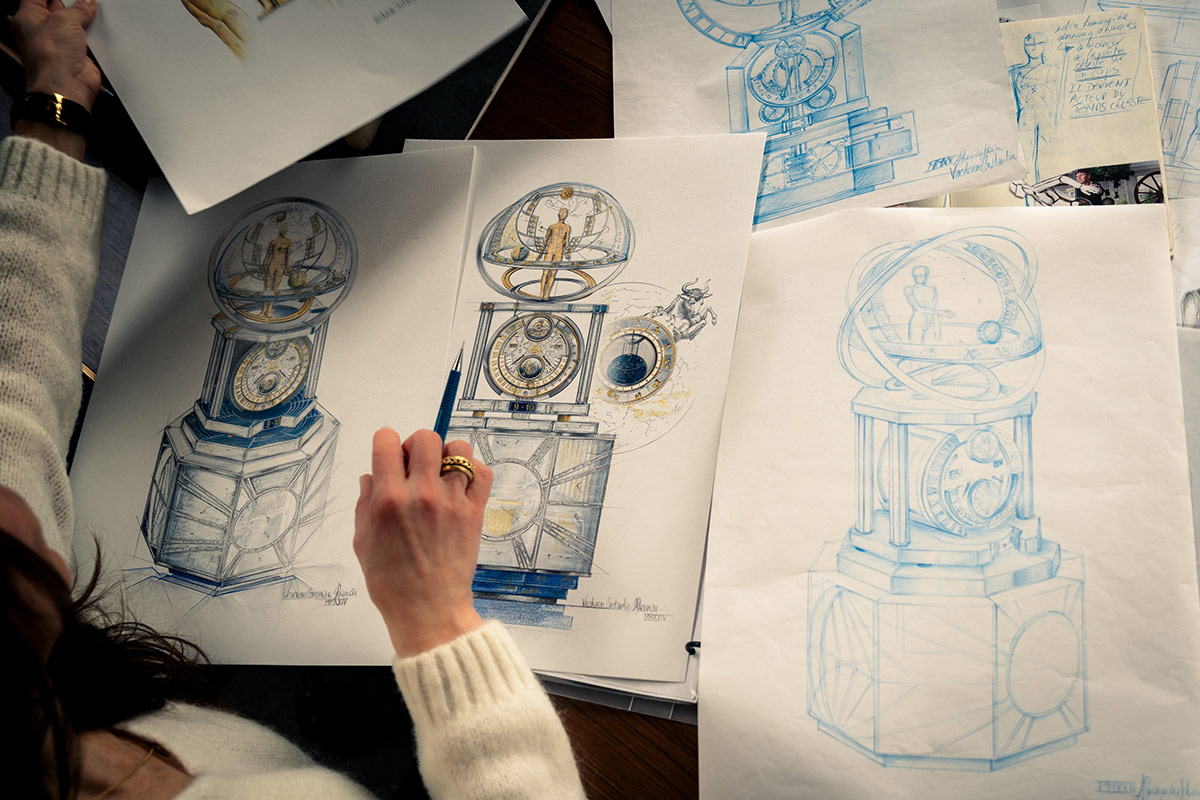

La Quête du Temps a réunit des experts issus de disciplines diverses autour d’une mission allant au-delà de ce chacun aurait pu accomplir dans son domaine propre. Vacheron Constantin a toujours favorisé une ouverture aux idées nouvelles et une méthode de travail collaborative, en écho à la tradition de l’ « établissage », pratique courante dans le secteur horloger d’autrefois où les travailleurs contribuaient chacun dans leur domaine à un projet commun : aux 18e et 19e siècles, les ateliers spécialisés à Genève étaient collectivement désignés sous le nom de La Fabrique.

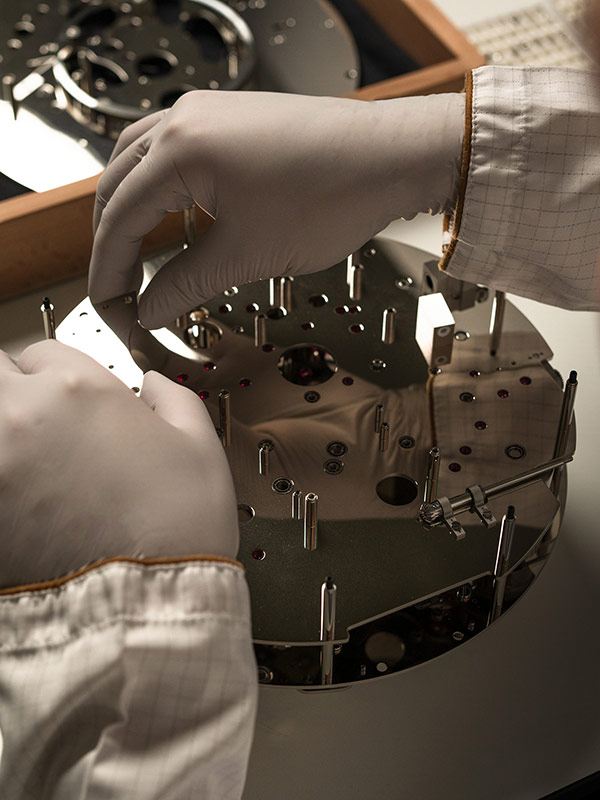

Plusieurs équipes ont ainsi uni leurs savoir-faire pour concevoir les aspects techniques et esthétiques de la pièce, et en développer les complications horlogères. Ainsi, la Manufacture a conçu l’automate avec François Junod reconnu comme le plus grand automatier au monde, et a réalisé le mécanisme de l’horloge et son habillage en collaboration avec L’Épée 1839. Des artisans d’art ont consacré leur talent à l’ornementation et des astronomes de l’Observatoire de Genève ont enrichi et validé la narration céleste.

Une architecture en trois sections

Monumentale par ses dimensions comme par son apparence, La Quête du Temps s’élève à plus d’un mètre de hauteur, structurée en trois sections : le dôme, l’horloge astronomique et le socle.

À son sommet, tel un observateur au centre de l’univers, l’automate-astronome prend place sous un dôme de verre décoré d’une voûte céleste et d’un Soleil doré. Une Lune rétrograde en trois dimensions repose sur un plan semi-circulaire devant lui avec le jour et la nuit représentés à ses pieds. De part et d’autre de l’automate, semblant flotter dans l’espace, des échelles courbes indiquent de manière aléatoire les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, par intervalles de cinq minutes.

Le dôme en verre est orné d’une représentation de la voûte céleste de l’hémisphère nord avec les constellations du Lion, du Taureau, des Gémeaux, de la Vierge et de la Balance, soit les constellations du zodiaque situées sur l’écliptique. Vacheron Constantin a également choisi de représenter Orion, la Grande Ourse et la Petite Ourse, en hommage aux rêves d’enfants qui apprennent généralement à les reconnaitre en premier.

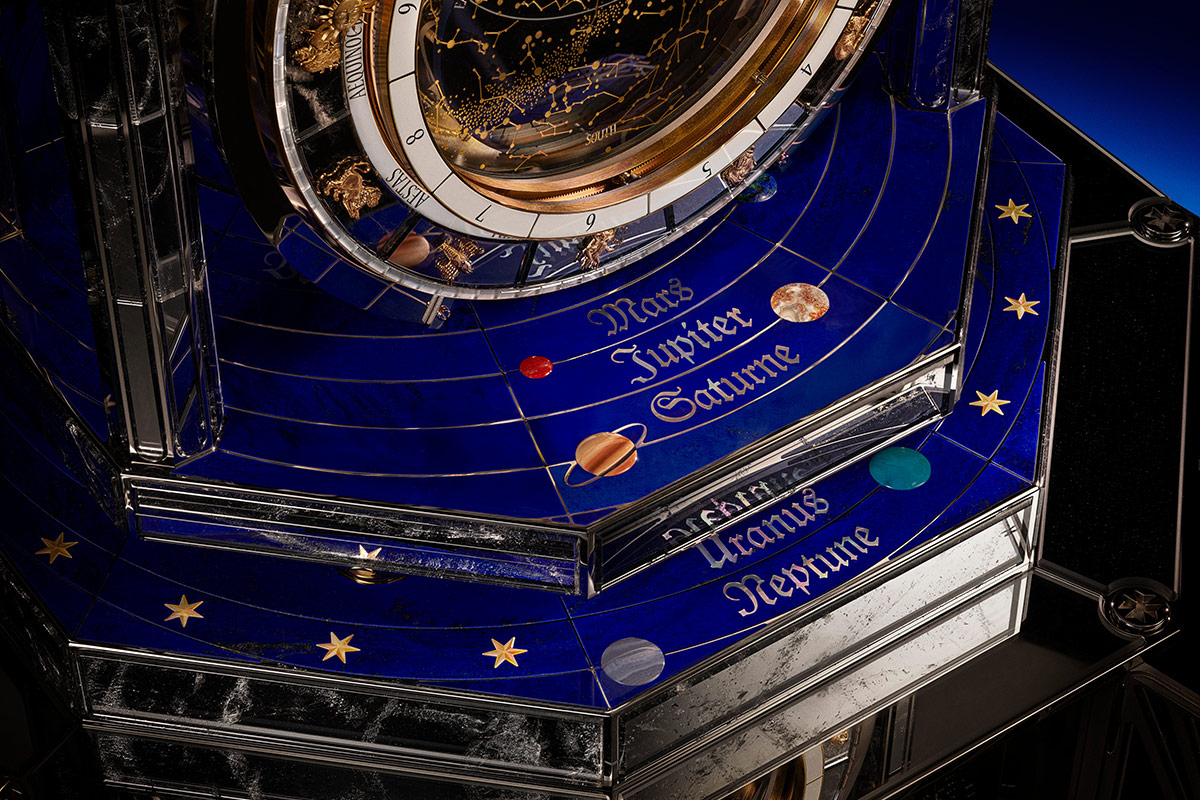

Les constellations sont positionnées telles qu’elles apparaissaient dans le ciel de Genève le 17 septembre 1755, date de la fondation de Vacheron Constantin. Pour déterminer avec précision la position de chaque étoile et constellation à 10h00 du matin, heure à laquelle Jean-Marc Vacheron a signé le contrat d’engagement de son premier apprenti, la Maison a collaboré avec les astronomes de l’Observatoire de Genève à Versoix. Ceux-ci ont mis en évidence qu’à cette heure exacte du 17/09/1755, apparaissaient quatre planètes : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi qu’une conjonction rare entre le Soleil et Jupiter.

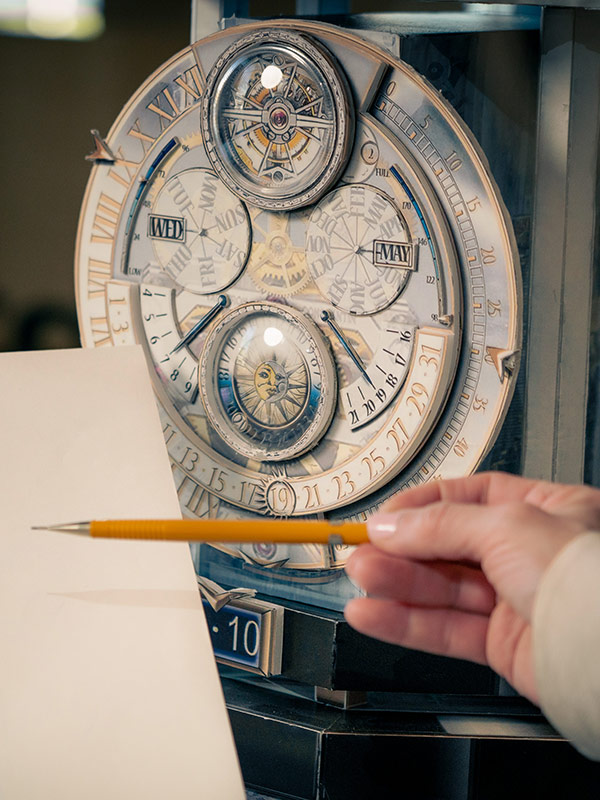

La section centrale de est constituée par l’horloge astronomique avec ses complications emblématiques portées sur deux cadrans. Avec ses quatre parties en cristal de roche miroité, le cadran au recto est conçu comme une succession d’arcs, de courbes et de cercles imbriqués offrant une structure symétrique et intuitive à lire. La moitié supérieure est dominée par le tourbillon placé à 12 heures. Cerclé de diamants baguette et surmonté d’une loupe permettant de plonger au cœur du mécanisme, il dispose d’une cage en forme de Croix de Malte, signature de Vacheron Constantin.

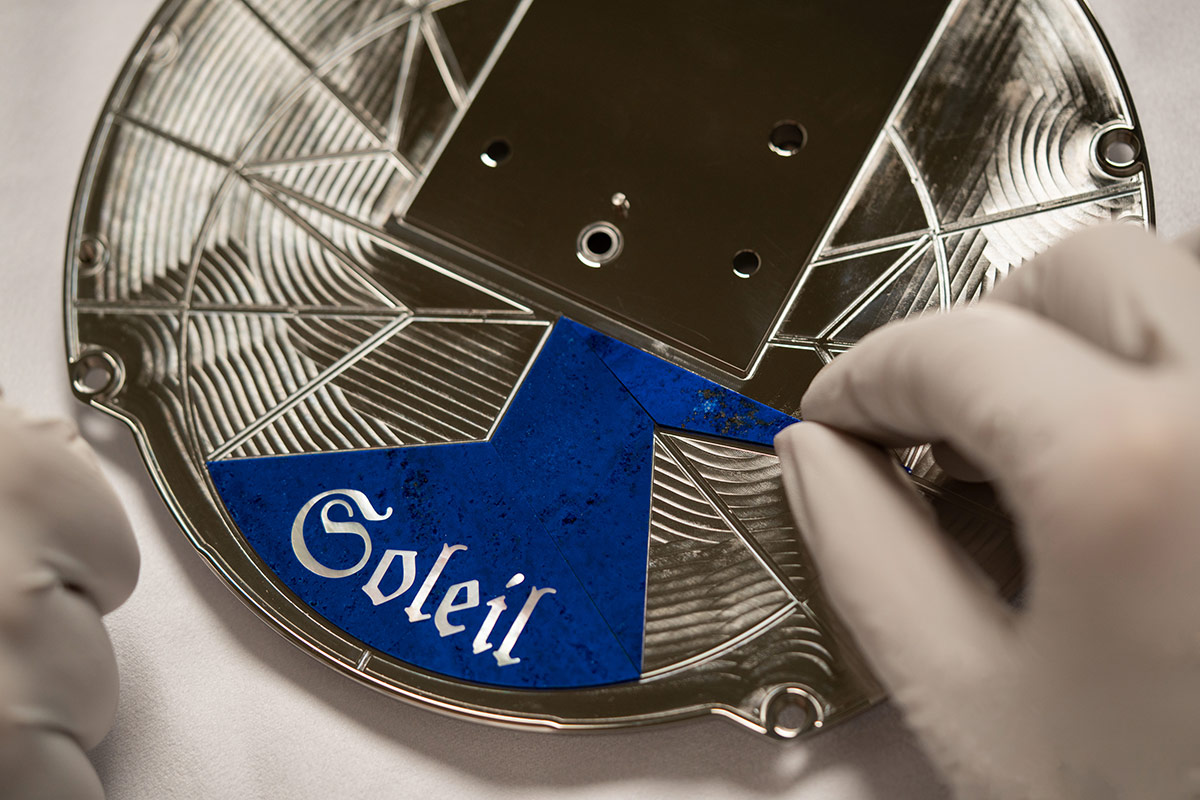

L’indication bi-rétrograde de la réserve de marche de 15 jours est répartie de part et d’autre du cadran, sur deux compteurs en arc de cercle sertis de lapis-lazuli et de pierres de Lune en dégradé de bleu et blanc. Une ouverture à droite du tourbillon affiche l’indicateur de l’année bissextile du calendrier perpétuel, tandis que les jours et les mois se lisent dans des guichets respectivement à 10 heures et 2 heures.

Dans la moitié inférieure du cadran se positionne l’affichage circulaire 24 heures, mis en valeur par une lunette de diamants taille baguette. Au centre figure une applique en forme de Soleil-Lune gravé à la main en haut-relief, fixé sur un disque guilloché main d’un motif rayonnant. Celui-ci est entouré d’une bague porteuse des 24 heures, laquée de bleu et blanc pour l’indication jour/ nuit. Les chiffres des heures sont portés en noir sur la bague fixe tandis qu’un disque rotatif en saphir indique l’heure en cours par une ouverture circulaire.

L’affichage 24 heures est encadré à gauche et à droite par des échelles arquées en cristal de roche biseauté sur lesquelles figurent en applique les heures de lever et coucher du Soleil pointées par aiguilles rétrogrades. Au-dessous de cet affichage, on retrouve la date rétrograde sur un demi- cercle en cristal de roche avec des chiffres appliques en or. Pour indiquer la date, un Soleil sculpté en or se déplace le long de l’échelle semi-circulaire avec retour au 1er du mois à la fin de chaque cycle.

Le bord extérieur du cadran est défini par deux larges arcs de cercle incrustés de cristal de roche, l’un pour les heures rétrogrades en chiffres romains, l’autre pour les minutes rétrogrades en chiffres arabes.

Le cadran au verso de l’horloge représente la voûte céleste de l’hémisphère nord. Il reproduit par rotation et en temps réel le mouvement des constellations selon la durée d’un jour sidéral. Comme la Terre effectue une rotation sur elle-même en même temps qu’une révolution autour du Soleil, il lui faut environ quatre minutes de moins qu’un jour civil pour retrouver son point d’origine par rapport à l’étoile donnée. En prenant comme point de référence une étoile fixe de la voûte céleste, le temps que met la Terre à effectuer un tour complet de 360°, ou jour sidéral, est d’exactement de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes.

Dans la partie supérieure, un affichage rétrograde indique également la réserve de marche par une aiguille bleue. Sur le pourtour, dans une série de cercles concentriques, se lisent les mois affichés par chiffres, les saisons et équinoxes sur un second anneau et les signes du zodiaque sur l’anneau extérieur.

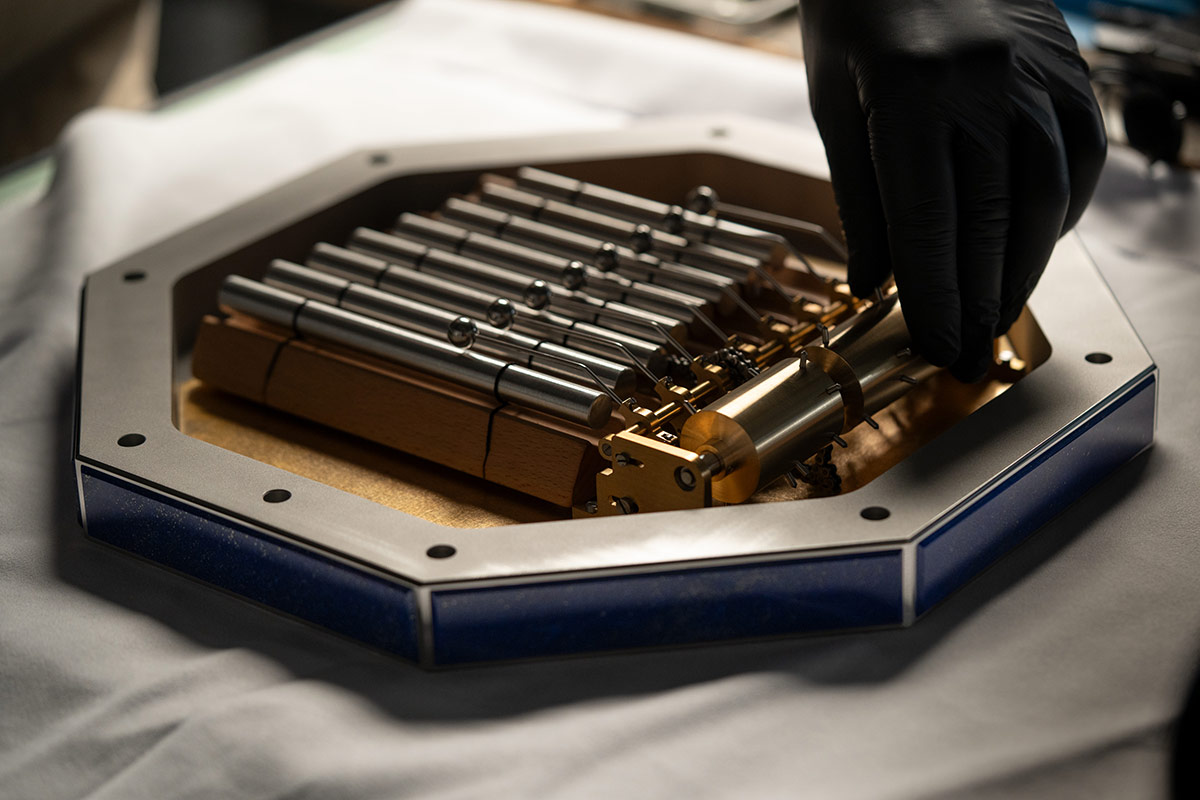

Sous l’horloge, un socle à deux niveaux représente le système solaire sur fond de lapis-lazuli. Les planètes sont représentées par des cabochons de pierres dures et leurs noms sont indiqués par des incrustations de nacre. En dessous, la base octogonale de la structure abrite le mécanisme qui actionne l’automate et génère la musique qui accompagne son animation. Habillée de cristal de roche, lapis lazuli et quartzite, elle est décorée d’un motif géométrique passant du soleil à l’avant et finissant par une lune à l’arrière.

La chorégraphie de l’automate

Afin d’indiquer l’heure, l’automate suit une chorégraphie sur trois séquences d’une durée totale d’une minute et demie. Il peut être activé à la demande ou programmé 24 heures à l’avance.

La première séquence commence par un son annonçant l’animation de l’automate. Celui-ci commence par observer son environnement avant de saluer d’un geste ample les symboles du jour et de la nuit à ses pieds. Il avance ensuite ses mains pour présenter la Lune et indiquer la trajectoire qu’elle suit le long de l’arc. La séquence se termine lorsque l’automate revient à sa position initiale. Un autre son annonce la deuxième séquence. L’automate pointe alors vers les étoiles situées sur la carte céleste, son regard suivant la gestuelle. À la fin de la séquence musicale, l’automate revient à sa position neutre.

Les deux premières séquences sont toujours identiques à chaque activation, mais durant la troisième, par laquelle l’automate indique l’heure sur les échelles « flottantes », ses gestes changent au fur et à mesure que le temps passe. Parce que les indications horaires de l’automate sont pilotées par le mécanisme de mesure du temps de l’horloge et que l’heure est également affichée sur le cadran, l’observateur peut immédiatement vérifier qu’elles correspondent.

Innovations horlogères

Bien que l’automate soit au cœur de la cinématique, La Quête du Temps intègre un second automate au mécanisme horloger : la Lune rétrograde en 3D, soit un indicateur des phases de Lune de précision qui fonctionne sur un cycle de 29,5 jours sans correction nécessaire en 110 ans. Construit en deux parties, avec son propre mécanisme et son propre barillet dissimulé à l’intérieur de la sphère creuse, cet automate, relié à l’Astronome et à l’horloge, constitue une toute nouvelle complication horlogère.

Autres innovations : l’affichage 24 heures au recto et le pointeur au verso sur les mois-saisons-signes du zodiaque. Pour des raisons esthétiques et de lisibilité, ces deux indicateurs doivent toujours rester dans la même position du point de vue de l’observateur. Pour y parvenir, l’effigie Soleil-Lune est montée sur un système de roulement à billes conçu avec un contre-poids sur sa partie inférieure afin qu’il reste toujours en position verticale. Sur le cadran au verso, un même dispositif a été utilisé pour l’indicateur en forme de Soleil.

Innovations de l’automate

Les mouvements de l’automate devaient être aussi naturels que possible. Dans tous les cas, celui-ci devait se mouvoir sur plusieurs niveaux de manière fluide et harmonieuse, tout en coordonnant le déplacement de sa tête avec celui de ses mains. De plus, son fonctionnement devait être parfaitement silencieux.

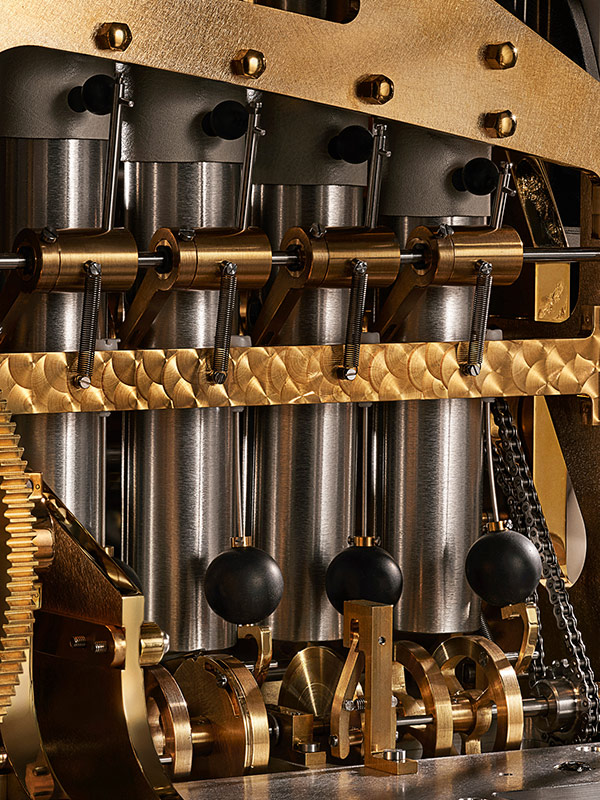

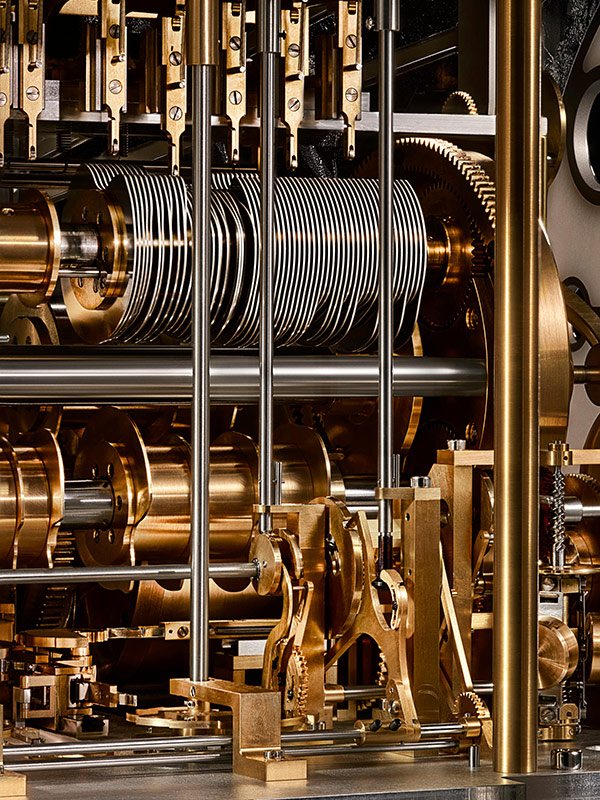

Comme l’animation de l’automate devait indiquer les 12 heures auxquelles s’ajoutent 12 intervalles de cinq minutes compris dans une heure, un total de 144 mouvements était nécessaire. Pour y parvenir, un mécanisme composé de 158 cames a été développé via une mémoire temporelle mécanique en lien avec l’horloge. Un autre mécanisme permettant de jouer les mélodies en accompagnement de la chorégraphie a été créé.

Les finitions

Le travail précis de finition des composants est essentiel pour Vacheron Constantin, À cet égard, La Quête du Temps représentait un défi singulier, les proportions mêmes de chaque composant exigeant une minutie extrême. L’anglage des ponts et le moulurage des trous à rubis ont été particulièrement critiques, tout comme le polissage à la main de la cage du tourbillon. Au final, un véritable défi vu le nombre total de pièces, 6 293 composants dont 2 370 pour le seul mécanisme de l’horloge.

La voûte céleste

L’idée d’un dôme en verre découle de la volonté de créer un automate « Astronome » debout sous les étoiles. Cette mise en scène a soulevé un défi technique en matière de design : avec un diamètre de 40 cm, le dôme nécessitait un support solide sans nuire à l’esthétique. La solution est venue de supports en forme d’arc, rappelant opportunément et dans un même langage astronomique les sphères armillaires du 18e siècle.

L’indication de l’heure sur des échelles suspendues à l’intérieur du dôme a généré son propre défi en termes de légèreté extrême mais aussi de solidité et de précision. Après de nombreuses recherches, la solution est venue du frittage d’un alliage de titane en poudre permettant le façonnage de grilles fines mais robustes. Chaque heure et minute de ses 2 échelles suspendues sont dorées à la feuille d’or.

La Quête du Temps au Louvre

Jalon important dans le partenariat de Vacheron Constantin avec le Louvre, La Quête du Temps est la pièce maîtresse de l’exposition « Mécaniques d’Art », au musée parisien, du 17 septembre au 12 novembre 2025. Elle est exposée avec 10 œuvres issues des collections du Louvre.

La montre Métiers d’Art Hommage à La Quête du Temps

Cette superbe création a également inspiré la nouvelle montre de poignet Métiers d’Art Hommage à La Quête du Temps, une pièce à double-face repoussant les limites de la Haute Horlogerie. Proposée en édition limitée à 20 exemplaires, elle bénéficie d’un nouveau mouvement manufacture à remontage manuel, Calibre 3670, une prouesse de miniaturisation intégrant 512 composants.

Elle présente une silhouette humaine dont les bras indiquent l’heure grâce à un affichage double rétrograde. Le personnage se détache sur un fond représentant les constellations vues de Genève le jour de la fondation de la Maison en 1755. Il est complété par un double indicateur de réserve de marche rétrograde et une phase de lune de précision en 3D, avec l’âge de la lune. Le cadran inversé présente une carte du ciel qui suit les constellations en temps réel et affiche le jour sidéral.

L’engagement de la Maison en faveur de la préservation et de l’évolution des métiers d’art s’accompagne également sur cette pièce d’une exploration des techniques décoratives modernes alliant tradition artisanale et innovation.